京福電鉄の時代は「東古市」駅でしたが、えちぜん鉄道として再開するときにこの駅名になりました。かつては永平寺方面のみならず、本丸岡・金津(現:芦原温泉)方面へも線路が延びていてジャンクション駅でしたが、今はいずれもバスに乗り換えることになります。そのバス乗換に便利な側に2014年4月に新駅舎ができ、旧駅舎は「地域交流館」となっています。

ホームの様子。

ホームの屋根の下。

両方向からの列車の交換風景。

下志比・勝山方面を望む。かつては永平寺方面へ向けて右側に分岐していました。

ホームから駅舎へ。左側がかつての駅舎、右側に現在の駅舎があります。

ホームから見た現在の駅舎。

まずは旧駅舎のある1番のりばへ。

旧駅舎のある1番のりば。

1番のりばから見た2・3番のりばと現在の駅舎。

ホームから見た旧駅舎入り口、現在の地域交流館入り口。

旧駅舎側の構内踏切から見た2・3番のりばと新駅舎。

地域交流館の中を見てみます。

おそらく旧駅舎事務室だったところを使ったと思われる「みんなのサロン」。

また、信号設備の機械だったものも置かれていて、実際に触ることができます。

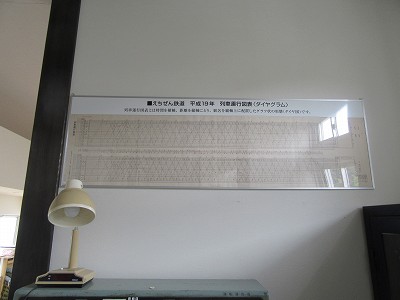

ダイヤグラムも展示されています。

信号などの仕組みを解説したものがあります。

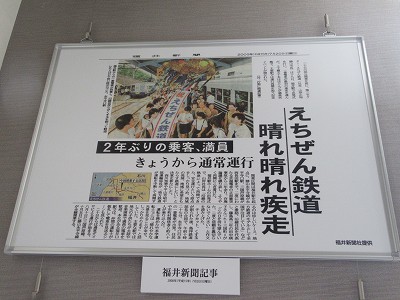

二度の事故で約2年間運休していたものが、えちぜん鉄道として復活したときの新聞記事も展示されています。

その他展示品。

地域交流館の解説。

旧駅舎・地域交流館の正面。

旧駅舎を横から。

窓の部分には京福電鉄の社章が残っています。

旧駅舎から構内踏切への入口。

通信設備。こちらは「永平寺口」ではなく「東古市」になっています。

旧駅舎反対側から遠景。

永平寺線跡。すぐに変電設備があります。と思いきや・・・。

永平寺線跡が「参ロード」として整備されました。

参ロードから見た構内。

参ロードの案内図。

旧東古市駅から300mの標識。線路跡らしい風景です。

反対側、永平寺口駅の方向。

永平寺口駅に入っていく電車。

駅近くの踏切を渡る。ここから新駅舎へ。

駅前の様子。レンガ造りの変電設備跡もきれいに整備されました。

駅舎内の様子。

駅舎から駅前に出るところ。

レンガ作りの変電設備跡。

駅舎遠景。

京福バスが停まっている場所。

駅からしばらく歩くと永平寺町役場があります。

役場から国道416号線へ。

国道416号線から永平寺口駅へ入っていくところ。

416号線から見た永平寺口駅。駅舎のみならず、バスが発着しやすいように国道からの道路も含めた整備だったようです。

九頭竜川へ。

九頭竜川に架かる橋。

このあたり、川の幅が広く流れがないように見えますが、その橋から下流を見るとこのようになっています。ここが「鳴鹿大堰」です。

橋を渡ったところから見た永平寺口駅の方向。鳴鹿大堰のすぐ上流なので湖のようになっています。

旧駅名と同じ東古市バス停。

駅近く、国道416号線と364号線の交差点。旅館もあり、永平寺の門前町の雰囲気があります。

国道364号線。

国道364号線にある踏切付近から見た永平寺口駅の方向。

そこから線路沿いに歩けば、駅近くの踏切に続いています。

当時の駅舎。現在の地域交流館です。

ホームから見た勝山方面。この当時は永平寺口駅までしか復活していませんでしたので、この先へはもうしばらく後(この8日後から)ということになります。また、永平寺線跡に京福電車だったものが停まっていました。

構内に停まっていた京福電車。

交換風景。おそらく、8日後の運転再開を控えて、勝山方面へ試運転の電車が走っていたのではないかと思います。

駅舎内の様子。天井も高かったです。

バスのりばへの案内。この当時は駅舎は旧駅舎でしたが、バスへは現在の駅舎がある側から乗っていました。旧駅舎側はバスが入ってこられなかったようです。

ホームとバスのりば。

そして、現在駅舎があるところには永平寺線 本丸岡・金津(現:芦原温泉)方面のホームが残っていました。