市街地となっている九頭竜川の対岸に比べて、こちら側は落ち着いています。日中、半分の列車が通過するため、その時間帯は他の駅の半分の停車本数となっています。駅周辺に何軒かの住宅がありますが、駅近くの地図上で案内されている「名所」は、かなり距離があります。

ホームの様子。

勝山方面を望む。

発坂・永平寺口方面を望む。

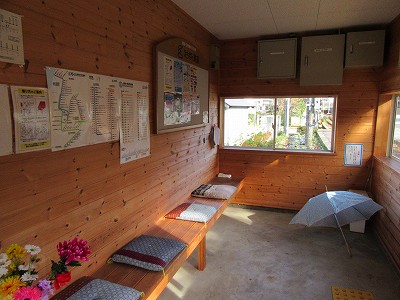

待合室内の様子。

駅ノートがあります。

時刻表は、日中、1時間に1本ですが、もう1本はこの駅を通過しています。

待合室を外から。

ホーム入口の様子。

ホームの反対側から。

少し発坂駅側へ。

振り返ったところ。

行き当たったところを左へ曲がると、少し住宅があります。

駅舎から出たところ。勝山駅側。

駅やその周辺の集落への入口。

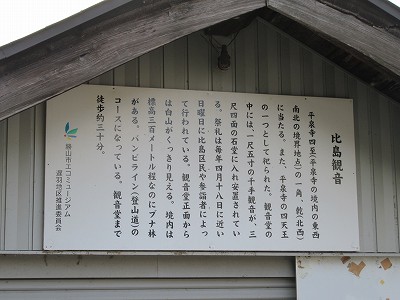

駅近くの消防ポンプ庫には「比島観音」の案内が書かれています。徒歩30分ということです。

駅周辺の案内で、蛍を見ることができるところがあるようです。

こちらのあん合図は勝山駅等も含めた広域のものになっています。

駅前から道路に出たところ。

その道路から見た九頭竜川。

九頭竜川の河川敷に出たところ。

河川敷から見た比島駅の方向。

比島駅から勝山駅の方向に向かって、線路沿いに道があります。

その道を進んでいったところ。

そこから駅の方向を見たところ。

駅近くの踏切を渡ったところにはコミュニティバスほ発着場などがあります。

その踏切のそばにはレールが突き刺さっているコンクリートがありました。

よく見ると線路沿いにレールが突き刺さっています。かつては柵のようなものがあったのかと思われます。

今度はホームの後ろから発坂駅側へ進みます。

振り返ったところ。

先へ進みます。

電車が見えてきました。

その電車を見送ります。

線路下を通るところ。石積みです。

また、盛土の部分は細かい石積みです。

線路下の様子。本格的なレンガ積みのような石積みです。

反対側から。

今度は2両の列車が通り過ぎます。

しばらく進むと、少し高いところを通っている線路に突然、踏切が現れます。ここからあの踏切に登る道がありません。実はさらに発坂駅側から線路沿いに小道があるようで、その踏切のようです。

その踏切下からみた比島駅の方向。

比島駅へ戻ってきました。

待合室をホームから。

当時の時刻表。2018年よりも1時間に1本になる時間帯が長いです。また、当時は多くの列車は小舟渡駅と比島駅、いずれかを通過するというダイヤだったため、朝晩を除いて、この駅に停車した列車は小舟渡駅を通過するというシステムでした。(現在は小舟渡駅は基本的に停車しています。)

ホームの様子。

発坂・永平寺口方面を望む。

勝山方面を望む。

道路へ出るところ。

反対側から見た様子。