頸城トンネルの中にある駅で、ホームから駅舎まで長い階段、町から駅まで長い坂がある駅として有名です。長らく有人駅でしたが、2019年春には無人化されてしまいました。駅から町まで行くと、漁港のある風景が広がっています。

ホームの様子。

発車した列車。

名立・直江津方面を望む。

能生・市振方面を望む。

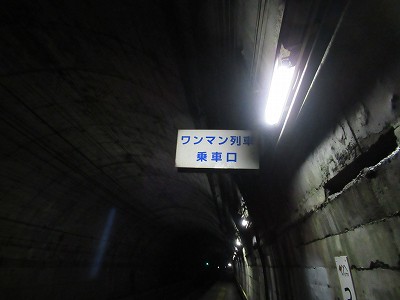

能生方面のホームの、ワンマン乗車位置案内。

縦型の駅名標。

方面の案内。こちらはJR時代からのものです。

他の駅同様、柵が設けられています。能生方面のホームの柵。無人化された今では、重要性が増しています。

能生方面のホームの柵は、駅名標の前にあります。

能生方面のホームの出口、両側から。

能生方面のホームの能生駅側。ホームが互い違いに設置されているため、駅全体としてはまん中付近になります。

能生方面のホーム、出口から出たところ。

能生方面のホームのホーム入口前。

ホームから階段を上がっていくところ。

階段から上がって、坂を上がったところにある名立・直江津方面のホームとの分岐点。

その分岐点から、能生方面のホームの方向を振り返ったところ。

名立方面のホームへ降りていくところ。

名立方面のホームの前。

名立方面のホームへのドア。ワンマン列車の乗車位置案内も書かれています。

名立方面のホームの名立駅側。

こちら側のホームにはへこんだところがあり、そこにこのような装置があります。

名立方面のホームの出口、両方向から。

ワンマン乗車位置案内。

名立方面のホームの柵。

縦型駅名標。

名立方面のホームから上へ上がっていきます。

階段の両方向の手すりは、よく見ると作られた時代が異なるように見えます。

両方向のホームへの分岐点へ。

そこから出口の方向へ。ここで曲がっています。

その、曲がり角からホームの方向を振り返ったところ。

その曲がり角からは駅舎まで階段が続いています。

その階段からホームの方向を振り返ったところ。

駅舎が近づいています。

さらに振り返ったところ。

階段から平坦なところに出てきました。

そうして駅舎にたどり着きました。

駅舎前に貼ってある雪月花のポスター。

駅舎のホーム側入口。

長らく有人駅でしたが、この数ヶ月前に無人駅となってしまいました。

駅舎内の時刻表。

無人駅となる旨の案内。

駅舎内の様子。

駅前の様子。

駅舎横にある解説。

駅舎横の駐輪場。

駅舎遠景。

道路から駅舎への入口。「JR地下駅」と書かれていたものの「JR」の文字が隠されています。

駅舎を見おろしたところ。

駅舎からトンネルへの入口。

駅舎の後ろから。

駅舎とそれを見おろす道路。

駅前からの分岐に戻り、そこから町の方向へ降りていきます。

駅周辺の風景。

北陸自動車道の下をくぐると、海が見えてきました。

北陸自動車道の下を通るところ。

さらに下りていきます。

道端には八重桜が咲いていました。

さらに下りていきます。

漁港が見えるところに降りてきました。

漁港を見おろしたところ。

駅への案内看板。

「筒石斜坑入口」の案内。この時点では「JR」と書かれています。また、駅ではない他の「斜坑」にもこのような看板があります。

案内看板と港。

廃線跡を利用した自転車道。

先ほどの坂道を上がって、駅へ戻ります。

駅舎内には海抜66mの案内。

駅舎内の運賃表。

ホームへ降りていきます。

接近表示器はホームの前のドアの上にあります。

夕暮れ時の漁港と看板。

斜坑の案内は、見えにくいですが「JR」から「えちごトキめき鉄道株式会社」に変更されていました。

夕陽を浴びた駅周辺の山。

上がっていきます。

北陸自動車道との交差部分は工事中でした。

駅舎へ。

ホームのワンマンミラーと2両停目。

ワンマン乗車位置案内と縦型駅名標。

直江津方面のホームのワンマンミラー。

直江津方面のホームの出口標。

直江津方面のホームの出入口。

直江津方面のホームの階段と手すりの案内。

直江津方面のホームから上がってきたところの案内。

糸魚川・泊方面のホームの階段と手すりの案内。

糸魚川・泊方面のホームの出入口。

糸魚川・泊方面のホームのワンマンミラー。

糸魚川・泊方面のホームの出口標。

糸魚川・泊方面のホームのワンマン乗車位置案内。

改札口からの階段を降りてきたところの案内。

改札口からの階段と手すりの案内。

駅舎内の様子。

駅舎とその案内。

駅前から下に降りていくところと降りてきたところ。