敦賀から来ると、ループを一回りして到達する駅です。近江塩津との間にも長いトンネルがあり、難所にある駅です。山の中にある駅ですが、しばらく歩くと歴史のある町並みが広がっていて、その中に(旧)疋田駅跡があります。

ホームの様子。

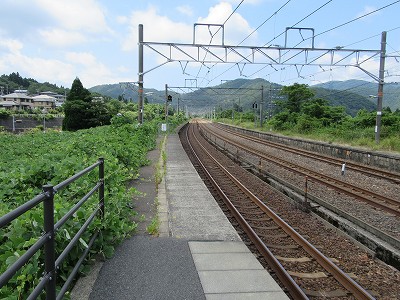

敦賀・福井方面を望む。

近江塩津・米原方面を望む。

2番のりばは4両編成の停車位置より後ろは柵が設けられています。

この駅は撮影に来られる方も多いようで、このように目立つように撮影の注意書きが書かれています。

2番のりばの待合室と駅舎。

2番のりばの待合室。

待合室内の様子。

2番のりばから見た駅舎。

2番のりばののりば番号標(仮称)など。敦賀以東の北陸本線の小規模な駅に2018年春に付けられたものと同じデザインなので、おそらくその時に付けられたと思います。

2番のりばから見た近江塩津方面。

出入口として機能はしていないようですが、駅舎と反対側へ抜けることは、物理的にはできそうです。

構内踏切と駅舎。

構内踏切から見たホーム。

構内踏切から見た近江塩津方面。

構内踏切を渡ったところから見た駅舎と1番のりば。

1番のりば入口。かつては庭園らしきものもあったような雰囲気です。

1番のりばの「のりば番号標(仮称)」。

1番のりばからは太陽光発電の施設が見えます。

1番のりばのワンマンミラー。

カーブのきつい駅なのでモニターが付けられています。

ワンマン乗車位置案内ですが、2018年現在、敦賀以東の北陸本線では決まったドアから乗るワンマン列車が走っていましたが、敦賀以南ではその形で走っていなかったので、文字は隠されています。

1番のりばから見たホームの様子。

1番のりばから見た敦賀方面。少し先に柵があります。一応、ここより先に立入禁止の表示があるため、ここまでの立入とします。

駅舎ホーム側。

駅舎の横に運転設備があります。

改札付近から見たホーム。

駅舎へ入るところ。

設置後未稼働のICOCA改札機。

駅舎内の様子。各地の鉄道写真が飾られています。

同じく駅舎内。

駅舎入口。

周辺の案内図。

駅前の様子。

駅前から道路へ出ずに、右側に未舗装道があります。

駅前の国道161号線に出たところ。

そこから少しだけ敦賀と逆方向に進むと、追分集落があります。

駅前へ戻ります。

国道161号線を進みます。振り返って駅の方向を見たところ。

車窓からも見える、駅近くの住宅地。

住宅地近くの国道161号線。道路をなおした跡があります。

線路の下を通るトンネルがありますが、歩道がなく、歩行者は左側の旧道を通ることになります。

おそらくかつての国道161号線だったと思われますが、かなり狭かったようです。

しばらく進むと疋田の町の入口になります。

少し町になってきました。疋壇城跡の案内があるので行ってみます。

階段を上がります。

すると、広いところに出てきました。

西愛発小学校跡地という案内があります。城跡でもあり、小学校跡地のようです。

列車が見えます。

踏切があります。実はこの場所、新疋田駅到着直前に列車から見える場所です。

その踏切付近から見た新疋田駅。

天主台登り口の案内があります。

天主台と、そこから見た小学校跡地。

降りてきて、小学校跡地から見た特急列車。

町へ入っていきます。川の流れを利用した町になっているようです。

川の流れと歴史のある町並み。

何となく中心部分のような雰囲気がある場所。

その先に来たところ。右側は診療所です。

どうやらここが疋田駅跡のようです。

疋田駅ホーム跡。なお、この取材の跡、駅名標が取りつけられたようです。

この町は国道から1本入ったところにあり、そこから国道に出たところ。ここは国道8号線(国道161号線との共用区間)です。

疋田バス停。

その先に国道8号線と161号線の分岐交差点があります。

再び町の中へ。

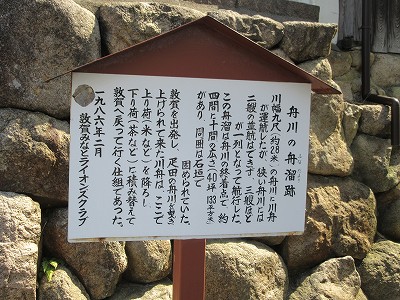

寺かと思ったら船溜跡の案内があります。どうやらこの「舟川」は、狭いながらも敦賀の町との行き来があったようです。

駅へ戻ります。新旧の161号線が線路の下を通るところ。

新疋田駅へ戻ります。

1番のりば。縦型駅名標を撮っておきます。

縦型駅名標は駅番号のあるタイプになっていました。

2018年秋に使用開始されたICOCA改札機。

ICOCA改札機とその周辺。

駅舎。

駅舎出入口と案内図の間にバス停ができていました。ただし予約便のようで、時刻は幅を持たせたものになっています。

それぞれの「のりば番号標(仮称)」を改めて。

駅舎は今と異なったものになっています。

駅前にホームのようなものがありました。おそらく上記で「駅前の道路へ行く前の未舗装道」のあたりだと思います。

駅前の様子。

ホームの様子。上屋等もなく、大きく雰囲気が異なりますが、立入禁止の看板はこの当時は既にあったようです。

待合室内にあった撮影地ガイド。