宝達志水町は2つの町が合併してできましたが、その片方、旧押水町の中心にある位置づけの駅です。能登で一番高い山の名前や、付近を流れる川の名前の駅でしたが、合併後の町名にもこの駅の名前が入りました。免田駅側から来るとこの駅の手前で天井川である宝達側の下を通りますが、この部分の存在が七尾線が交流ではなく直流電化となった一つの理由であるといわれています。

ホームの様子。

免田・津幡方面を望む。

敷浪・七尾方面を望む。

1番のりばから見たホームの様子。

1番のりばから宝達川の下を通るトンネルを見たところ。

1番のりば免田駅側の4両停目。

1番のりばの建物。

1番のりば上屋付近。

1番のりばの上屋は古レールが使用されています。

ホームから見た改札口付近。

1番のりば敷浪駅側から見た跨線橋。

1番のりばから見た反対側。

1番のりばの番線標。

跨線橋の階段から1番のりば。

跨線橋内の様子。

跨線橋から見た両方向。

2番のりばへ降りてきたところ。

2番のりばから見た駅舎など。

2番のりばの番線標。2番のりばは上屋などがないため、跨線橋に取りつけられています。

2番のりば跨線橋の下から。

2番のりば跨線橋付近から見たホーム。

2番のりば側の駅舎(東口)をホームから。

2番のりば免田駅側。

2番のりばから見た1番のりばの下の方。レンガ積みの部分が残っています。

1番のりば側の駅舎内の様子。

券売機については、駅員さんがいらっしゃる時間帯は窓口での購入が勧められています。

券売機と待合室。

出札口と時刻表など。

待合室の奥の方に少し不自然な壁があります。

おそらくかつてはここから出入りして、トイレの建物に行けたのではないかと思います。

駅前の様子。

敷浪駅側から見た駅前とホームなど。

敷浪駅側の踏切付近から。

反対側にまわってきて、東口の駅舎。

東口の駅前の様子。

東口駅舎の券売機とその周辺。こちら側には駅員さんがいらっしゃらないため、窓口利用推奨時間帯はないようです。

宝達志水町の特産品コーナー。

東口の待合室の様子。

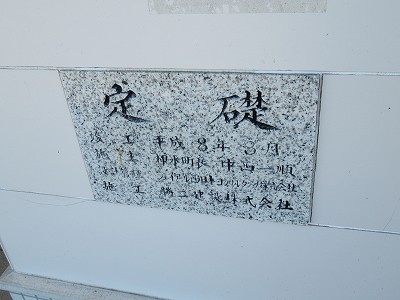

東口建物の表示。こちらは旧押水町が施主となって作ったもののようです。

東口と反対側の、国鉄が作った方の駅前へ.

こちらの道を進んでいくことにします。

そこから左側を見たところ。こちらにも少し商店があります。

その道を進んでいったところ。信用金庫やホームセンターなどもあります。

国道249号線との交差点に出てきたところ。

249号線を少し免田駅側に進みます。

坂を上がると宝達川にかかる橋があります。

249号線から見た宝達側。

川を渡ったところから山の方を見たところ。

そこから少し進むと大きな店がありますが、ここで一旦引き返します。

先ほどの宝達川の横を進みます。

川と反対側にため池が見えます。

川沿いを進みます。

しばらく進むと線路を見下ろせる場所があります。

その場所は少し整備されているようです。

駅の方を見下ろしたところ。

川の対岸から免田駅側を見てみたのですが、季節柄、よく見えません。(当ページ下部を参照)

さらに上流へ進みます。

国道159号線(押水バイパス)に出てきました。

国道159号線で宝達川を渡るところ。

川を渡ったところから宝達駅の方を見たところ。

こちらも勾配の上で橋が架かっているため、降りていきます。

国道から駅の方へ。

東口遠景。

東口駅舎。

東口の駐輪場に付けられていた幕。モーゼの墓といわれているものがあり、当時の押水町はそれを掲げていました。

駅前の様子。

ホームの様子。

ホームのレンガ積み部分。水路を渡るところもそれなりのレンガ積みがされています。

当時の券売機。2019年と同じ意味の表示です。

落とし物があった旨の案内。おそらくこちらは東口の方で、当時東口にも駅員さんの場所があったようです。

1番のりばから見た東口駅舎。

取材日が春であったこともあり、宝達川のトンネルがホームからよく見えました。

宝達川の横。

宝達川から駅を見おろしたところ。

川の対岸、免田駅側も季節柄、見えたようです。